Стругацкие и наука

21.02.2023 / № 372 / с. 10–11 / Владимир Борисов / Наука и фантастика / 8 комментариев

Владимир Борисов

Интерес к науке братья Стругацкие проявляли с детства. Старший, Аркадий, живо интересовался наукой и техникой, передал это и младшему, Борису. Но — не получилось. Аркадию во время войны пришлось заниматься изучением английского и японского языков, затем — служить в армии. Борис закончил университет и даже работал над написанием кандидатской диссертации, но вдруг обнаружил, что тема его работы уже реализована. А затем они всерьез занялись писательской деятельностью.

В архиве братьев сохранились ответы на анкету «Литературной газеты» на тему «Наука и общество» (июнь 1972 года), которые не были тогда опубликованы. Стругацкие подробно ответили на все вопросы:

1. Чем вы объясняете тот факт, что наука за последние десятилетия заняла столь важное место в жизни общества? Сохранит ли она и в будущем такое же место?

На протяжении последнего полувека наука доказала практически — «весомо, грубо, зримо» — свою способность самым решительным образом менять условия существования огромных человеческих масс. Вниманию человечества были предложены чрезвычайно широкие возможности — от всемирной «зеленой революции» до всемирного ядерного пожара, от покорения Солнечной системы до превращения обитаемой Земли в необитаемую планету. Эту невиданную ранее свободу выбора предоставила человечеству наука — и не в виде абстрактных фантазий, поражающих лишь воображение, а в виде совершенно конкретных открытий, расчетов, экспериментов, вселяющих самые светлые надежды и самые мрачные опасения. Наука сделала будущее наглядно многовариантным и предложила свои услуги в осуществлении любого из этих вариантов. Наука позволяет управлять будущим и контролировать его — в конечном итоге именно это обстоятельство обеспечило науке ее место в жизни современного общества. И место это, надо думать, сохранится за наукой до тех пор, пока человечество остается озабочено своим будущим.

2. Какое научное событие последних лет в наибольшей степени взволновало вас?

Расшифровка генетического кода. Опыты по управлению поведением путем непосредственного воздействия на мозг. Работы по трансплантации органов. Первые полеты в Космос и высадка человека на Луну. Удивительные открытия этологов… Словом, всё, что разрушало сложившиеся представления об ожидаемом и невозможном.

3. Какие наиболее важные научные открытия могут произойти в обозримом будущем? О чем вы мечтаете?

Большинство научно-технических идей, развитых в фантастических романах, будут реализованы, как нам кажется, на протяжении ближайших 30–50 лет. Многие из них будут, конечно, при этом переформулированы, как в наше время были переформулированы идеи древних сказок о ковре-самолете и чудо-зеркальце. Но больше всего нам хотелось бы увидеть разработанной и готовой к приложению теорию воспитания человека, которая неизбежно должна будет возникнуть на стыке теории информации, биологии, медицины, психологии и социологии. На наш взгляд создание такой теории является сегодня научной задачей номер один — не только по важности, но, к сожалению, и по сложности.

4. Не может ли, на ваш взгляд, быстрое развитие науки привести к каким-либо отрицательным последствиям?

«Какие-либо» отрицательные последствия можно усмотреть в результате любого социального действия, причем тем большие, чем больше масштаб самого действия. Быстрое развитие науки в этом смысле, разумеется, не исключение. Но ведь и медленное развитие науки приводит к отрицательным последствиям — голод, эпидемии, мракобесие…

5. Есть ли, по вашему мнению, «запретные», с точки зрения морали, области научных исследований? Какие? Почему?

Запретных областей научного исследования существовать не должно. Запретными могут быть лишь методы исследования и способы применения открытий.

6. Могут ли существовать какие-либо основания для прекращения исследования, которое само по себе развивается успешно? Если да, то какие?

Если методы исследования антигуманны, исследование должно быть прекращено безусловно и не возобновляться до тех пор, пока не будут найдены иные методы.

7. Мешает ли науке острый интерес к ней со стороны общественности?

Сам по себе интерес помешать не может, скорее уж наоборот. Но вот некомпетентное вмешательство в науку со стороны общественности или от имени общественности помешать, несомненно, способно — достаточно вспомнить судьбу Галилея.

8. Не кажется ли вам, что после периода всеобщего увлечения точными науками наступает период некоторого охлаждения по отношению к ним со стороны молодежи (возможно, один из признаков этого — уменьшение конкурса на факультеты точных наук)?

Скорее, нет. Уменьшение конкурса, на наш взгляд, — это, прежде всего, следствие предшествовавшего возрастания конкурса и резкого повышения уровня требований на вступительных экзаменах.

9. Способны ли литература и искусство оказать определенное воздействие на развитие научно-технической мысли?

Косвенное воздействие — несомненно. Как созерцание природы, как спорт, как быт. Известны случаи и более сильного влияния (Достоевский и Эйнштейн, например), но это скорее исключения: наверное, надо быть Эйнштейном, чтобы на твое научное творчество столь мощное влияние оказал Достоевский.

10. Не кажется ли вам, что успехи естественных наук порождают у части ученых определенное пренебрежение к литературе и искусству? Если да, то как противостоять этому?

Большинство известных нам ученых живо интересуются и литературой, и искусством, хорошо их знают и тонко чувствуют. В этом отношении они ничем не отличаются от любого культурного человека всех времен и народов. С другой стороны, очевидно, что современный ученый — это, как правило, узкий специалист, и у него, как и у всякого узкого специалиста, нет ни времени, ни особенного желания отвлекаться на что бы то ни было, мало касающееся его специальности. Это не пренебрежение к литературе, это равнодушие к ней, опять же достаточно характерное для любого человека, почему-либо не приобщившегося на протяжении своей жизни к мировой культуре.

11. Способствует ли само по себе занятие наукой воспитанию высоких нравственных качеств?

В наше время научный сотрудник — профессия массовая. А насколько нам известно, никакая массовая профессия (даже профессия врача или педагога) сама по себе не способствует воспитанию высоких нравственных качеств.

12. Хотели бы вы, чтобы ваш сын или дочь стали учеными? В какой области? Почему именно в этой?

Мы не возражали бы, но и не стали бы настаивать. Гораздо важнее, чтобы дети любили свое дело и делали его хорошо.

* * *

Писать научную фантастику и не интересоваться наукой, наверное, невозможно. В начале своей литературной деятельности Стругацкие, конечно же, делали особый упор на присутствие в рассказах и повестях любопытных научных и технических решений, гипотез, открытий. Тем не менее уже тогда они поняли и сформулировали для себя главный тезис, зачем и о чем стоит писать. В письме брату от 29 января 1958 года Аркадий писал: «Ну скажи, кому интересно читать рассказ о судьбах науки в каком-то выдуманном человечестве? Марсиане, жители морских глубин, открытия диковинных тайн природы — всё это в литературе имеет смысл лишь постольку, поскольку они, марсиане, жители, тайны, соприкасаются с человеком и определяют его жизнь. Так неужели опять мы будем спорить о том, что основной темой фантастики является обыкновенный человек в таких-то условиях, или необыкновенный человек в таких-то условиях? Ты можешь возразить (если такому упрямому ослу как ты попадет вожжа под хвост), что выведенные тобой Атты, Эвитуатты и как их еще там — просто замаскированные люди, что здесь подразумеваемся мы, как Франс подразумевал французов под пингвинами или Акутагава — японцев под каппами. И всё только для того, чтобы создать нетривиальный сюжет? Дорогая цена за нетривиальность. Итак, договоримся: впредь героями нашими будут только люди безо всяких иносказаний».

И этот «договор» братья соблюли. Действительно, о чем бы они ни писали, героями их были именно люди. Но наука в их книгах все-таки присутствовала, хотя бы потому, что героями у Стругацких часто становились ученые. Предлагая в Киевскую киностудию им. Довженко заявку на полнометражный киносценарий по мотивам повести-сказки «Понедельник начинается в субботу»1, так сформулировали свой подход: «Конкретное содержание современной науки в данном случае нас не интересовало — интересовало нас лицо современного научного сотрудника. Сказочный гротеск позволил нам объединить бесчисленные и сложнейшие разделы физики, химии, биологии в единую „науку“ чародейства и волшебства, интуитивно понятную любому читателю и не требующую никаких реалистических обоснований. Это дало нам возможность сосредоточить всё внимание на личностях в науке, на выявлении их типических черт, на определении их стремлений и интересов».

Часто судьба книг братьев Стругацких складывалась причудливо, далеко не всех устраивал этот их подход к науке и людям. В одном из писем брату Аркадий приводит диалог редактора издательства Нины Берковой с сотрудником Главатома, который не хотел давать разрешения на публикацию книги «Возвращение. Полдень, XXII век».

Беркова: Итак, что имеется в виду, когда вы утверждаете, что книга на низком уровне?

Ильин: Книга очень сложна.

Б. — В чем же? Она содержит закрытые сведения?

И. — Нет, что вы…

Б. — В ней есть утверждения, противоречащие нашим взглядам на науку и технику?

И. — Нет, об этом в заключении не сказано.

Б. — Так при чем же здесь низкий уровень?

И. — Имеется в виду низкий литературный уровень.

Б. — Об этом судить не Главатому, но что же все-таки имеется в виду?

И. — В книге употребляется много сложных научно-технических терминов, которые непонятны рядовому читателю.

Б. — Например?

И. — Ну… всякие. Вот, например, есть термин, который, может, и употребляется среди узких специалистов, но массам он непонятен.

Б. — Какой именно?

И. — Сейчас вспомню. А… Абра… Ага, вот. Абракадабра.

(Помнишь, Боб? «Это не сигналы, это абракадабра».)

Б. (сдерживаясь) — Это не научный термин. А еще?

И. — Еще, например, есть термин… Ки… Кибер.

Б. — Вы слыхали про такую науку — кибернетику?

И. — Слыхал.

Б. — Вот это слово от этой науки.

И. — Вот я и говорю — не всем будет понятно.

Б. — И все остальные ваши замечания в таком вот духе?

И. — Да.

Беркова вернулась в Детгиз, доложила Компанийцу, тот сейчас же позвонил в Главлит, и через час мы с Берковой пошли в Главлит и забрали «В». Сразу же отдали в производство. Вот и всё.

Следует признать, что Стругацкие отнюдь не смотрели на науку через розовые очки. Даже в таком произведении, как «Понедельник начинается в субботу», восторженном гимне во славу творцов науки: «Маги, Люди с большой буквы, и девизом их было — „Понедельник начинается в субботу“. Да, они знали кое-какие заклинания, умели превращать воду в вино, и каждый из них не затруднился бы накормить пятью хлебами тысячу человек. Но магами они были не поэтому. Это была шелуха, внешнее. Они были магами потому, что очень много знали, так много, что количество перешло у них, наконец, в качество, и они стали с миром в другие отношения, нежели обычные люди. Они работали в институте, который занимался прежде всего проблемами человеческого счастья и смысла человеческой жизни, но даже среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно смысл жизни. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же». Так вот, даже там, в Научно-исследовательском институте чародейства и волшебства, встречаются совсем другие личности: «Есть другие. С пустыми глазами. Достоверно знающие, с какой стороны у бутерброда масло. По-своему очень даже неглупые. По-своему немалые знатоки человеческой природы. Расчетливые и беспринципные, познавшие всю силу человеческих слабостей, умеющие любое зло обратить себе в добро и в этом неутомимые. Они тщательно выбривают свои уши и зачастую изобретают удивительные средства для уничтожения волосяного покрова. Они носят корсеты из драконьего уса, скрывающие искривление позвоночника, они закутываются в гигантские средневековые мантии и боярские шубы, провозглашая верность национальной старине. Они во всеуслышание жалуются на застарелые ревматизмы и зимой и летом носят высокие валенки, подбитые кожей. Они неразборчивы в средствах и терпеливы, как пауки. И как часто они достигают значительных высот и крупных успехов в своем основном деле — в строительстве светлого будущего в одной отдельно взятой квартире и на одном отдельно взятом приусадебном участке, отгороженном от остального человечества колючей проволокой под напряжением…».

Такой подход к проблемам научных кадров у Стругацких нередок. Например, в «Стажерах» мы видим, с одной стороны, беззаветное стремление нуль-планетчиков постигать истину, не обращая внимания на неудобства, а на Дионе — атавистическое для Мира Полудня возвращение к методам работы, вполне реалистичным для наших времен. Как сказал планетолог Юрковский: «Всё это до того омерзительно, что я вообще исключал возможность такого явления, и понадобилось вмешательство постороннего человека, мальчишки, чтобы… Да. Омерзительно. Я не ждал этого от вас, молодые. Как это оказалось просто — вернуть вас в первобытное состояние, поставить вас на четвереньки — три года, один честолюбивый маньяк и один провинциальный интриган. И вы согнулись, озверели, потеряли человеческий облик. Молодые, веселые, честные ребята… Какой стыд!»

А вот сотрудники Управления по делам Леса («Улитка на склоне») живут в подобной обстановке, не замечая ничего необычного в абсурде: например, того, что кабинет начальника группы научной охраны располагается в мужском туалете, что допотопный калькулятор при умножении двенадцати на десять выдает результат «один ноль ноль семь», что сотруднику, защитившему диссертацию по теме «Особенности стиля и ритмики женской прозы позднего Хэйана» на материале «Макура-но соси», никогда не бывавшему в Лесу, поручается сделать обстоятельный целенаправленный доклад о Лесе…

Один из второстепенных по сюжету, но не по сути персонаж «Пикника на обочине» — доктор Валентин Пильман, лауреат Нобелевской премии по физике, — стал выразителем авторских размышлений о разуме, о ксенологии и контакте с инопланетянами. Не случайно Станислав Лем в «Пикнике на обочине» обратил особое внимание на слова Пильмана о необычной статистике, связанной с воздействием Зоны на людей. Еще бы! Для Лема это было очень близко и понятно. Опять же, с Пильманом связан редкий случай, когда Стругацкие вкладывают в его уста свои собственные слова, закамуфлированные под цитату: «Вы спросите меня: чем велик человек? — процитировал он. — Тем, что создал вторую природу? Что привел в движение силы почти космические? Что в ничтожные сроки завладел планетой и прорубил окно во Вселенную? Нет! Тем, что, несмотря на всё это, уцелел и намерен уцелеть и далее». На самом деле это не цитата, а «псевдоквазия», придуманная самими авторами.

Профессор из фильма Андрея Тарковского «Сталкер» — совсем другой человек, не похожий на Пильмана. Единственное, что их роднит, — это беспокойство о последствиях, к которым могут привести находки в Зоне. Чудеса, которые там случаются, в некотором роде соотносятся с научным прогрессом. Как новые открытия могут принести человечеству и огромные блага, и страшные потрясения, так и Комната, в которой исполняются желания, чревата тем, что эти желания могут быть самыми разными. Что делать? Кандид из «Улитки на склоне» готов стать камешком в жерновах неприемлемого им прогресса: «Я сделаю всё, чтобы на этом камешке жернова затормозили». Профессор из «Сталкера» несет в Зону атомную мину, чтобы уничтожить Комнату желаний. Но в последнюю минуту отказывается от своих намерений после плача Сталкера: «Я не знаю, что ему сказать. Я не знаю, прав он или нет. Наверное, прав. Наверное, сегодняшний человек действительно не умеет использовать Зону. Она попала к нам не вовремя, как и многое другое. Как самый роскошный телевизор в пещеру к неандертальцам. Он смотрит в огромный мертвый экран и ничего в нем не видит, кроме своей волосатой рожи… Не знаю, не знаю. Я знаю только одно. Всё, что вокруг нас, и мы сами, и дела рук наших — всё это не вечно. Всё меняется. Всё изменится. И, может быть, через века люди дорастут до Зоны и научатся извлекать из нее счастье, как научились извлекать энергию из каменного угля. Или произойдет такое потрясение на земном шаре, такая катастрофа, что у нас не останется никаких надежд на спасение, кроме Зоны. Пусть мы еще не успеем научиться пользоваться ею, но у нас будет надежда. Человек может обойтись без всего. Но надежда у него должна быть всегда».

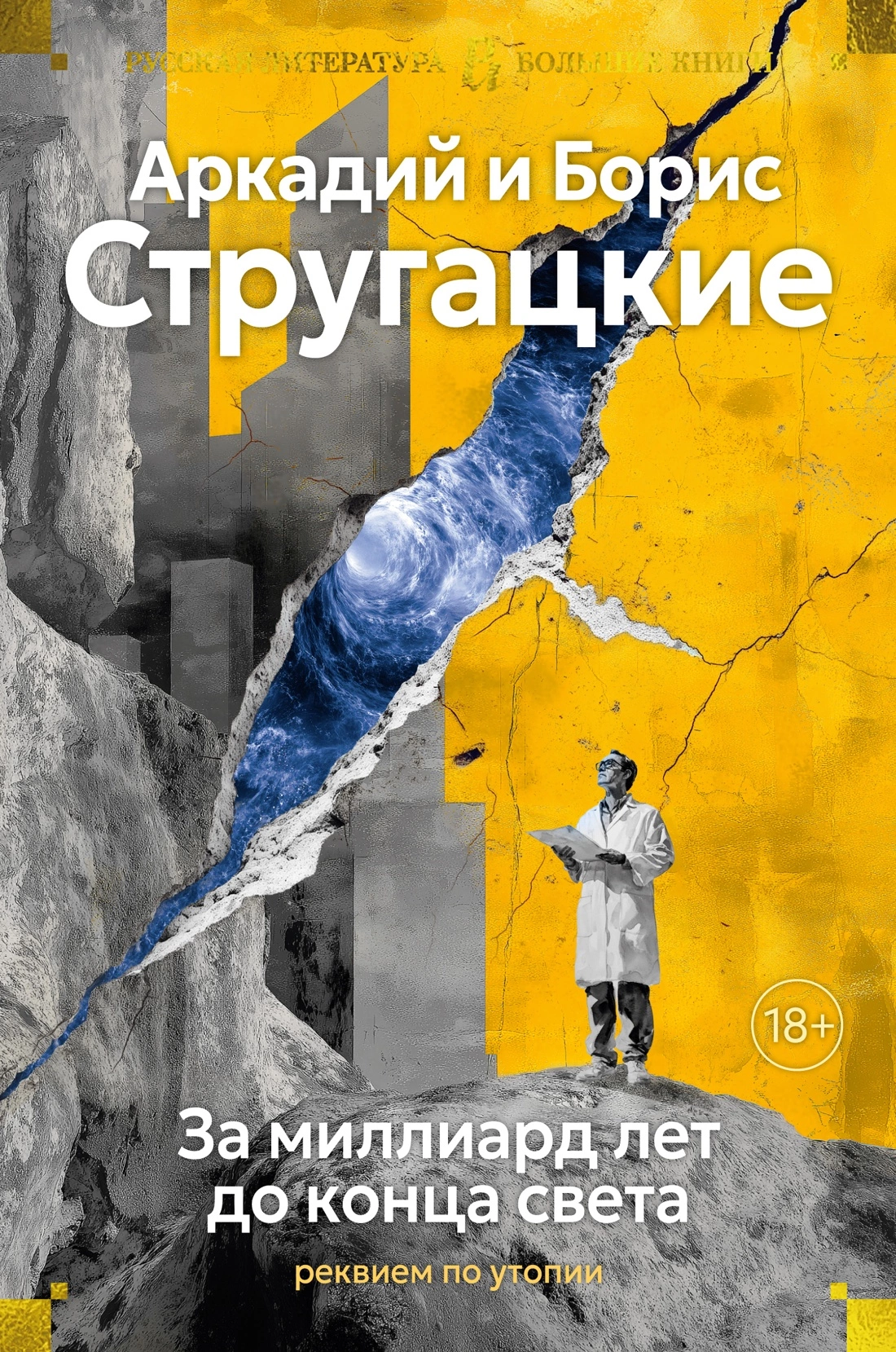

Повесть «За миллиард лет до конца света» практически не обращается к фантастике. Ситуация, когда кто-то или что-то мешает человеку заниматься творческой деятельностью, проявляется в реальной жизни всегда. Генрих Альтов, приступая к работе над «Жизненной стратегией творческой личности», предполагал, что можно построить руководство для творца, когда он может заниматься исследованиями на разном уровне, вроде шахматиста, который может играть на уровне первого разряда или гроссмейстера. После изучения жизненного пути нескольких тысяч творческих личностей он пришел к выводу, что такая аналогия тут не подходит. Или творец продолжает работать в полную силу до смерти и созданное им продолжает воздействовать на цивилизацию даже после его ухода, или он сворачивает с выбранного пути и становится кем угодно, только не творцом.

В повести Стругацких как раз представлена такая ситуация, доведенная до крайности, заставляющая человека выбирать: продолжать борьбу или смириться с поражением. Поражения, конечно, бывают разные. Ходы и удары Гомеостатического Мироздания (читай: окружающей среды) чаще всего нацелены на полное прекращение деятельности творческой личности. Показателен в этом отношении финальный разговор Вечеровского с Маляновым в повести:

— Мы имеем дело с законом природы. Воевать против законов природы — глупо. А капитулировать перед законом природы — стыдно. В конечном счете — тоже глупо. Законы природы надо изучать, а изучив, использовать. Вот единственно возможный подход. Этим я и собираюсь заняться.

— Не понимаю, — сказал я.

— Сейчас поймешь. До нас этот закон не проявлялся никак. Точнее, мы ничего об этом не слыхали. Хотя, может быть, не случайно Ньютон впал в толкование Апокалипсиса, а Архимеда зарубил пьяный солдат… Но это, разумеется, домыслы… Беда в том, что этот закон проявляется единственным образом — через невыносимое давление. Через давление, опасное для психики и даже для самой жизни. Но тут уж, к сожалению, ничего не поделаешь. В конце концов, это не так уж уникально в истории науки. Примерно то же самое было с изучением радиоактивности, грозовых разрядов, с учением о множественности обитаемых миров… Может быть, со временем мы научимся отводить это давление в безопасные области, а может быть, даже использовать в своих целях… Но сейчас ничего не поделаешь, приходится рисковать — опять же не в первый и не в последний раз в истории науки. Я хотел бы, чтобы ты это понял: что, по сути, ничего принципиально нового и необычайного в этой ситуации нет.

— Зачем мне это понимать? — спросил я угрюмо.

— Не знаю. Может быть, тебе станет легче. И потом, я еще хотел бы, чтобы ты понял: это не на один день и даже не на один год. Я думаю, даже не на одно столетие. Торопиться некуда. — Он усмехнулся. — Впереди еще миллиард лет. Но начинать можно и нужно уже сейчас. А тебе… ну что ж, что ж, тебе придется подождать. Пока Бобка перестанет быть ребенком. Пока ты привыкнешь к этой идее. Десять лет, двадцать лет — роли не играет».

Аркадий Стругацкий основную мысль этого произведения сформулировал емко и кратко: «Нельзя бросать весла!»

И это может стать основным кредо любого ученого.

Владимир Борисов

1 О «Понедельнике» см.: Борисов В. Странные лепестки с необозримых материков непознанного // ТрВ-Наука № 370 от 24.01.2023. trv-science.ru/2023/01/strannye-lepestki-s-neobozrimyx-materikov-nepoznannogo/

Отсюда:

https://www.trv-science.ru/2023/02/strugackie-i-nauka/

проект

проект